Dernière publication :

mercredi 15 avril 2015

Rechercher

par mot-clé

par index

Bob Dylan - Part I - Busy Being Born

par Béatrice le 4 septembre 2007

"Pourquoi ne racontez-vous pas que je m’appelle Kissenovitch ? Et que je, euh, viens d’Acapulco, au Mexique. Que mon père était un voleur en cavale originaire d’Afrique du Sud. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez." – Bob Dylan, 1965.

Vraiment, raconter tout ce qu’on veut ? Parfait, Bob, allons-y… Quitte à raconter ce qu’on veut, autant que ce soit une histoire (plutôt qu’un assemblage de tableau sans queue ni tête, même si ça aussi ça peut être très drôle), et une pas trop mauvaise, tant qu’à faire. Celle qui vient, justement, a déjà été mise à l’épreuve, car, comme la plupart des histoires un tant soit peu intéressantes, elle a déjà été racontée des centaines, peut-être des milliers, de fois. Comme toutes les histoires, elle ne vivra que tant qu’il restera des gens pour daigner la raconter et la répéter - même si elle ne sort pas toujours indemne de ce petit jeu. Il se trouve qu’elle ne veut pas mourir, et elle a raison, elle est encore trop jeune, vraiment beaucoup trop jeune (surtout pour une histoire), pour mourir. Cédons, et racontons-la, elle se défend largement assez bien pour le mériter.

Faisons dans le classique ; une histoire, souvent (quand on veut poser les choses de façon simple et claire sans trop se casser la tête), ça commence par un lieu, une époque, un décor, et tout ce bric et ce broc qui permet, avec un peu de chance, d’installer une ambiance (recréée, rafistolée, fantasmée, peu importe) qui donnera la couleur de la vraisemblance à l’affaire – ça peut toujours servir. Procédons de manière organisée, histoire de s’assurer qu’au moins le début de la narration sera structuré.

D’abord, l’époque. Prenons une époque tourmentée (en général, celles-ci sont assez riches en événements pour qu’on puisse y trouver son compte), relativement proche pour que le souvenir du choc soit encore vif, suffisamment lointaine pour qu’on dispose d’un minimum de recul. Le début des années 40 collerait assez bien. Une année impaire. 1941, précisément,

Ensuite, le lieu. Il nous faudrait une pointe d’exotisme, ça ne fait jamais de mal, et permet d’éviter d’être mêlés de trop près aux événements tragiques de l’époque qu’on vient de choisir – éloignons-nous donc de notre vieille Europe, mais pas trop non plus. Un océan, ça sera amplement suffisant. Cela devrait, si je ne m’abuse, nous conduire quelque part en Amérique, terre qui a l’avantage de n’avoir jamais pu se débarrasser d’une réputation de terre de tous les possibles, à laquelle est souvent associée celle, non moins tenace, de contrée des rêves brisés en plein envol. Les deux présentent en tout cas un attrait narratif certain, et en font un terrain particulièrement fertile en décors et propice à accueillir des histoires de toute trempe.

L’Amérique, donc – d’autant plus intéressante qu’elle s’apprête alors à traverser une période d’essor fulgurant, et à subir bon nombre de retournements et d’évolutions plus ou moins marquantes, pour la plupart encore en gestation. Mais l’Amérique étant un vaste pays, il serait sage de préciser un peu le tir. Visons vers le Nord, plutôt au centre. Le Midwest, tiens – isolé, mais pas complètement coupé de la civilisation urbaine. Mettons… Duluth, Minnesota, parce que ça sonne joliment, et parce que cette ville est traversée par l’extrémité nord de l’Highway 61.

Le décor, pour finir… Duluth, petite ville industrielle sur les rives du Lac Supérieur, en 1941, ça donne quoi ? Une ville construite sur le flanc d’une colline, dans une région de lacs, de rivières, de forêts et de gisements de minerais, surplombée par des cieux gris et brumeux. Là-bas, on n’échappe pas aux caprices du climat, aux tempêtes qui soulèvent les vagues des lacs, aux chutes de mercure vertigineuses pendant l’hiver et à la chaleur moite de l’été. Toute éloignée de l’océan Atlantique qu’elle soit, la ville sert de port industriel à la région, et de ses docks partent des tonnes de minerais, d’acier ou de céréales. Un chemin de fer, des routes (dont l’Highway 61 susmentionné) la reliant au reste du pays, et c’est à peu près tout.

Abraham Zimmerman est né ici, il a grandi ici, et il vit ici avec Beatrice, sa femme depuis 7 ans. Tous deux sont issus de familles juives qui ont abandonnés l’Europe de l’Est à l’aube du XXe siècle : Zigman et Anna, les parents d’Abraham, ont fuit Odessa et l’Ukraine à la suite des pogroms de 1905 ; quant à Beatrice, ce sont ses grands-parents qui ont abandonné la Lituanie en 1902 pour aller s’installer aux Etats-Unis. Aujourd’hui (nous sommes au printemps 1941), Abraham travaille pour la Standard Oil of Indiana, et Beatrice est enceinte de son premier enfant.

Get Born

Le 24 mai, l’heureux événement imminent commence à s’agiter et décide que le temps est venu pour lui d’arriver. Il arrive, on le nomme Robert Allen Zimmerman (nom d’usage qu’on double d’un nom juif, Shabtai Zisel ben Avraham), et son histoire à lui (puisque c’est de celle-ci dont il s’agit) peut commencer.

On ne va pas laisser le jeune Robert tout seul à Duluth trop longtemps, il risquerait de s’y ennuyer. Un peu de nouveauté ne lui ferait pas de mal : mettons qu’il va lui naître un petit frère, qui s’appellera David et aura cinq de moins que lui, et qu’il va déménager, histoire de voir un peu du pays. Ce déménagement ne sera pas pour autant un terrible bouleversement, il est encore un peu tôt pour ça. Sautons donc de 5 ans dans le temps, à l’année de la naissance du petit frère David dont on vient de parler – 1946, premier événement perturbateur. Abraham perd son travail, et, en sus, est frappé par une poliomyélite, dont il sortira boiteux. Puisque la famille de Beatrice est installée à Hibbing, à une petite centaine de kilomètres de Duluth, les Zimmerman vont s’y installer aussi. Et voilà Abraham occupé à vendre des meubles et de l’électroménager avec les oncles Paul et Maurice, et Robert et son frère condamnés à grandir dans cette petite ville où gît la gueule béante d’une mine qui va s’appauvrissant.

On a écrit "condamnés", parce que c’est plus épique et plus poétique, mais à vrai dire, le gamin de sept ans pourrait se voir condamné à pire, et n’aurait très probablement pas choisi ce mot si ç’avait été lui qui racontait (mais, justement, ce n’est pas lui qui raconte). Hibbing n’est pas la ville la plus excitante qui soit, mais les gens sont gentils, et, ceci expliquant peut-être cela, mais pas forcément, la concentration en bars est une des plus fortes des Etats-Unis (mais cela n’intéresse pas vraiment le jeune Robert, pas encore). On peut sans mal imaginer moult traitements plus cruels qu’une enfance là-bas .

L’hiver, il gèle et il neige, on se couvre et on joue au hockey sur glace. Quand le climat s’adoucit et que la glace des lacs fond, on sort les cannes à pèche et les vélos, on construit des cabanes dans les arbres, et on remplace les boules de neige par des pistolets à air comprimé ou des lance-pierres, jusqu’à ce que la nuit tombe et qu’on aille s’émerveiller devant les feux d’artifices du 4 juillet. A l’école, on apprend à s’abriter sous les bureaux, des fois qu’une averse de bombes soviétiques s’abatte sur le toit, et on subit les discours de professeurs vieillissants (les mêmes qui se sont efforcés de graver les mêmes choses dans la tête de maman il y a une trentaine d’années). Les oncles, que soit Maurice, Paul, Jack, Max, Louis ou Vernon, reviennent tous vivants des expéditions au cours desquelles on les a chargé d’exporter l’uniforme militaire états-unien, les poches remplies de souvenirs des Philippines, de Sicile, d’Afrique du Nord, de France ou de Belgique.

Ni la télé, ni la radio n’ont beaucoup de trésors à offrir, la faute à la géographie et à la jeunesse des réseaux, mais en se débrouillant bien on peut capter les stations locales des grandes villes de l’Etat, et puis les cinémas se développent et se multiplient, doucement mais sûrement : impossible de passer à côté de la révolution adolescente qui se trame pendant les années 50. Pas très original pour le coup, Robert va adorer la Fureur de Vivre, s’abreuver des films de Marlon Brando et de James Dean, et découvrir le rock’n’roll et la country à travers un poste de radio grésillant – Billy Haley, Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, Buddy Holly, Jimmie Rodgers, Hank Williams (qu’il vénère particulièrement), aucun des grands noms n’échappe à son oreille affutée et assoiffée de sons nouveaux. Il ne se contente d’ailleurs pas de la radio, et trouve rapidement des moyens d’écouter des disques (en profitant de l’équipement et des vinyles d’un gentil voisin, par exemple…) et d’apprendre à reproduire sur sa guitare ce qu’il a entendu.

De là à fonder son propre groupe, il y a à peine un demi-pas, et il va le faire, forcément. Il va même devoir en fonder plus qu’un, de groupe, notre pauvre ami, parce qu’il se trouve qu’il a la guigne, et que tous les groupes qu’il lance finissent tôt ou tard par le lâcher pour un autre chanteur. Pas qu’il chante moins bien qu’un autre, non, ce qui lui manque n’a rien à voir avec la glotte ou les cordes vocales ; ce qu’il n’a pas, c’est les moyens et les relations qui permettent de jouer des vrais concerts qui rapportent des vrais cachets… De quoi lui rappeler la réaction de son père quand il lui faisait part de ses rêves de gloire militaire, lui demandait comment on faisait pour devenir général dans un bataillon d’armée et avoir la porte ouverte à une mort fière et digne au milieu du champ de bataille, et qu’Abraham lui répondait, légèrement choqué, que sans un "De" ou un "Von" devant son patronyme et les hautes relations qui vont avec, il ferait mieux d’abandonner cette idée tout de suite.

Mais Robert est pugnace, et jouer du rock’n’roll est une occupation autrement plus attrayante que bosser ses cours. Il a compris le truc, il n’arrivera jamais à garder un groupe plus d’un an, et alors ? Ce n’est pas pour ça qu’il va se laisser démoraliser et misérablement abandonner la chose, et puis quoi encore ! Du coup, il les enchaîne… Il commence par prêter ses talents vocaux et pianistiques aux Jokers, en 1956. Paf, les Jokers se tirent avec un autre chanteur. Il monte les Shadow Blasters l’année d’après. Paf, les Shadow Blasters se tirent avec un autre chanteur. Il monte les Golden Chords, qui vont durer assez longtemps pour se construire une réputation de "groupe le plus bruyant de tout Hibbing". Finalement, paf, les Golden Chords se tirent avec un autre chanteur. Il monte les Satin Tones avec un cousin, et parvient à leur construire une petite réputation en passant sur les chaînes de télé et de radio locales. Mais, paf, les Satin Tones se tirent avec un autre chanteur. Ultime tentative, il se rebaptise Elston Gunn et s’affuble des Rock Boppers, mais encore une fois, paf, au revoir Elston Gunn, Boros Riffles paie mieux. Alors Robert va se rappeler le clin d’œil encourageant que lui a lancé le catcheur Gorgeous George, de passage à Hibbing, un soir où il jouait avec un des groupes su-cités (choisissez celui que vous préférez, ça n’est pas d’une importance fondamentale pour la suite), et il va décider que cette fois, c’est lui qui va se tirer avec un autre chanteur.

Nous sommes en 1959, Robert est maintenant un grand jeune homme de 18 ans qui commence penser que Hibbing, Minnesota, c’est chouette, mais un peu petit et un peu provincial, et que, peut-être, enfin, le temps est venu pour lui d’aller jeter un œil sur le Monde - avec un grand M. En juin, il quitte son lycée, après avoir gribouillé qu’il "partait suivre Little Richards" sous sa photo de classe, et il s’installe chez de la famille à Fargo, Dakota du Nord pour l’été. A priori, il est juste là-bas pour se faire un peu d’argent en jouant les serveurs au Red Apple Café. Mais n’oublions pas qu’il a une revanche à prendre : à lui, pour une fois, de se trouver un chanteur, et pendant qu’il y est, le groupe qui va avec. Justement – justement, les Shadows, un petit groupe local qui monte qui monte, menés par un dénommé Bobby Vee, cherchent un pianiste. Robert ne laisse pas filer l’occasion, baratine juste ce qu’il faut pour les convaincre que, non, vraiment, ils ne pourraient pas rêver meilleur que lui, qu’il est exactement le pianiste qu’il leur faut et même plus, et puis qu’il sait très bien battre des mains en rythme, aussi, et ça, il n’y a pas beaucoup de pianistes qui en sont capables sans arrêter de jouer de leur instrument ! Il n’en faudra guère plus pour qu’il se fasse embaucher et occupe son été en martelant un pauvre piano qui n’avait rien demandé et en tapant des mains pendant les concerts des Shadows. Ce sera encore une fois une aventure éclair, mais peu importe. Il a enfin pris sa revanche sur tous ses ex-groupes ingrats, et peut désormais tirer un trait sur les rock’n’roll bands, tourner la page sur ses années de lycée, et partir guitare sur l’épaule découvrir les joies de l’université, de la vraie grande ville, et des one-folk-shows.

En avant !

1959, et premier véritable changement de décor - Quittons les cieux d’ardoise et les mines de charbon de l’Iron Range, les grandes étendues sylvestres qui se reflètent dans le miroir trouble des lacs, pour nous déplacer de quelques centaines de kilomètres vers le Sud, là où les lacs ne renvoient pas l’image des arbres, mais celle d’un ciel chatouillé par des géants de verre et d’acier. Minneapolis, la plus grande ville du Minnesota, et Saint Paul, sa capitale de sœur jumelle (voire siamoise), sont toutes disposées à nous accueillir à bras ouverts, nous et notre Robert de protagoniste qui rêve de métropoles depuis qu’il a dévoré Kerouac.

Le Robert en question, pris d’une soudaine et étrange envie de se faire appeler Bob Dillon, s’est, en bon premier né d’une famille relativement aisée qui croit aux mérites de l’éducation, inscrit à l’université du Minnesota. De là à garantir que c’est l’odeur des vieux livres et le calme feutré des bibliothèques qui l’attirent, il y a un pas qu’on évitera de franchir… Ce qu’il recherche, c’est plutôt le vrombissement et le fourmillement urbains, ces tourbillons de sons, de couleurs et de silhouettes qu’il n’a pu pour l’instant qu’apercevoir à travers les lignes de Sur la Route.

Il débarque à Minneapolis à la fin de l’été, à une période où la ville est encore désertée par l’essentiel des étudiants, qui estiment à juste titre qu’une chambre d’étudiant n’est pas la panacée des logements de vacances. Sa mère lui a glissé dans la poche l’adresse d’une maison de fraternité juive que son cousin avait présidée, sur University Avenue ; il n’y a personne, ou presque, et il y a une chambre où dormir et où déposer sa guitare. Parfait. Bob peut donc, sans avoir trop à se soucier de viles contingences matérielles à la "mais-où-que-je-vais-passer-la-nuit-aujourd’hui", s’adonner pleinement à l’exploration de la jungle urbaine et tenter une immersion dans la faune locale. Comme – est-il besoin de le préciser – le frais citadin qu’il est se veut disciple de la Beat Generation et cultive quelques penchants assez marqués pour l’univers des bohémiens branchés, il ne va évidemment pas s’aventurer prioritairement dans les quartiers industriels ou autour du cœur économico-financier de la ville. Non, en bon étudiant en art, il va concentrer ses efforts d’appréhension de la ville sur le secteur colonisé par les acteurs, musiciens, étudiants, artistes, et autres sujets plus susceptibles d’attraper le virus de l’élégance bohème ; ce genre de colonie mi-squat mi-design, on en trouve dans la plupart des villes d’une certaine taille – souvent à portée de sabot des universités, ce qui est pratique. Minneapolis ne fait pas exception, et, ici, la colonie a élu domicile dans le joliment baptisé quartier de Dinkytown ("Ville de rien du tout"), que Bob va écumer en long, en large et en travers.

Il débarque à Minneapolis à la fin de l’été, à une période où la ville est encore désertée par l’essentiel des étudiants, qui estiment à juste titre qu’une chambre d’étudiant n’est pas la panacée des logements de vacances. Sa mère lui a glissé dans la poche l’adresse d’une maison de fraternité juive que son cousin avait présidée, sur University Avenue ; il n’y a personne, ou presque, et il y a une chambre où dormir et où déposer sa guitare. Parfait. Bob peut donc, sans avoir trop à se soucier de viles contingences matérielles à la "mais-où-que-je-vais-passer-la-nuit-aujourd’hui", s’adonner pleinement à l’exploration de la jungle urbaine et tenter une immersion dans la faune locale. Comme – est-il besoin de le préciser – le frais citadin qu’il est se veut disciple de la Beat Generation et cultive quelques penchants assez marqués pour l’univers des bohémiens branchés, il ne va évidemment pas s’aventurer prioritairement dans les quartiers industriels ou autour du cœur économico-financier de la ville. Non, en bon étudiant en art, il va concentrer ses efforts d’appréhension de la ville sur le secteur colonisé par les acteurs, musiciens, étudiants, artistes, et autres sujets plus susceptibles d’attraper le virus de l’élégance bohème ; ce genre de colonie mi-squat mi-design, on en trouve dans la plupart des villes d’une certaine taille – souvent à portée de sabot des universités, ce qui est pratique. Minneapolis ne fait pas exception, et, ici, la colonie a élu domicile dans le joliment baptisé quartier de Dinkytown ("Ville de rien du tout"), que Bob va écumer en long, en large et en travers.

Première étape (et priorité guère surprenante pour le féru de musique qu’il a depuis longtemps appris à être) : dénicher le disquaire du coin. Pas insurmontable, d’ailleurs ce sera vite fait. Une fois cette formalité effectuée, s’installer dans la cabine d’écoute, et absorber, absorber, absorber. Par exemple ce disque d’Odetta, une afro-américaine qui nourrit son timbre et sa guitare de tout ce que la musique populaire américaine s’aventure à lui proposer (folk, blues, jazz ou negro spiritual). Une écoute, deux écoutes, et Bob d’avoir emmagasiné dans l’entrepôt de sa mémoire l’essentiel des chansons du disque, et de se dire que le temps est venu de passer à l’étape suivante.

Deuxième étape, donc : aller chercher la vieille guitare électrique qui se morfond dans sa chambre, et l’échanger contre une bonne vieille guitare sèche. Oui, le temps du rock’n’roll et de Little Richards est définitivement loin derrière lui… Invité par ses oreilles largement ouvertes, guidé par ses tympans, s’infiltre dans son imagination un monde de contes sans âges et de chemins poussiéreux, d’inspiration sinon millénaire (l’Amérique des colons est encore un peu jeune pour pouvoir se vanter d’une nuit des temps aussi lointaine), du moins séculaire, où les Stagger Lees hantent les vallées, où le diable traîne ses guenilles aux abords des croisements d’autoroutes et où les jeunes femmes ne sont pas les dernières à rejoindre les antres des criminels et des hors-la-loi. Et cet univers ancestral, qui se dévoile lentement à lui, au fil des disques et des chansons qu’il déniche, entend, emprunte, reprend, dissèque et décrypte, lui apparaît autrement riche et vrai que la fugacité insouciante de l’éternelle jeunesse fantasmée par les premiers rockers et fauchée en plein vol quelques mois plus tôt, trahie par la modernité trop pressée d’un monde mécanisé et plastifié jusqu’à l’étouffement. Non, point de salut dans "ce monde à l’épreuve des baisers, fait de sièges de toilettes en plastique, de Tampax et de taxis" – on n’accroche pas ses espoirs sur la surface lisse et glissante des gratte-ciels, des panneaux publicitaires ou des écrans de cinéma, pas quand on s’appelle Zimmerman et qu’on s’est plongé corps et âme dans cette réalité parallèle plus vivante et plus profonde (plus réelle) que celle, plate et banale, que le quotidien nous plaque sous le nez, inexorablement.

Il ne faudra pas longtemps pour que les annales folkloriques le captivent bien plus que ses cours. Insatiable, il est à l’affût du moindre quidam capable de lui en apprendre plus sur ce monde à demi oublié, de lui faire écouter quelques chansons ou simplement de lui indiquer un nom de chanteur susceptible de le clouer sur place et de la projeter, pétrifié, dans son univers. Une obsession ? Pas loin… A cette période, sa vie s’organise essentiellement autour de sa passion dévorante pour cette musique, dans laquelle il s’immerge jusqu’à penser comme s’il sortait d’une de ces complaintes ou ballades. Son monde est peuplé des voix des New Lost City Ramblers, de Dave Van Ronk, de Peggy Seeger, d’Alan Lomax, de Blind Lemon Jefferson, et autres Blind Blake, John Jacob Nile ou Charlie Patton. Il en écoute les oeuvres des journées entières, les étudie, les apprend.

Enfin, guitare en bandoulière, il passe à la troisième étape : les chanter lui-même dans les cafés où l’on veut bien de lui, et fraterniser avec les autres créatures qui peuplent ces antres où guitares sèches et voix éraillées peuplent les nuits et rythment les journées. Là encore, il ne va pas traîner : en octobre, c’est-à-dire quelques semaines à peine après son arrivée, il joue régulièrement au Ten O’Clock Scholar de Dinkytown, et à partir de février 1960, il ajoute à son CV des prestations régulières au Purple Onion de Saint Paul. Forcément, quand on passe l’essentiel de ses journées et de ses nuits à jouer du folk dans des clubs, on court le risque de rencontrer des gens eux aussi intéressés par le folk. Bob, qui après moult hésitations et tergiversations, a opté pour Dylan (qui l’aura fièrement emporté sur les Dillon ou Allyn également en lice) en substitut scènique de son Zimmerman civil, ne mènera donc pas une existence d’ermite du Minnesota, n’en déplaise à quiconque l’aurait rêvé solitaire et autarcique. Parmi ses compagnons de route, on compte par exemple John Koerner, un étudiant en aéronautique féru de folk et de blues, heureux possesseur d’une guitare acoustique avec qui il partagera régulièrement la scène. Il y a aussi les sœurs Wallace, des admiratrices de Saint Paul qui convertiront leur appartement en un studio d’enregistrement improvisé d’où Dylan ressortira avec une cassette contenant 27 chansons encore assez marquées par l’influence d’Hank Williams. Et puis il y a Flo Castner, une rousse tout de noir vêtue avec qui il a de longues conversations ésotériques – elle croit en la transcendance et en la réincarnation et se plaît à imaginer, par exemple, qu’elle aurait très bien pu être lui dans une autre vie. Un jour, au milieu d’un de ses développements métaphysico-mystiques, elle lui sort le nom de Woody Guthrie – quelqu’un qu’il devrait écouter, vraiment, et d’ailleurs, son frère Lyn possède une collection non négligeable de ses disques, à Guthrie. Il n’y a qu’à passer chez lui, comme ça Bob connaîtra enfin Guthrie au-delà de ses apparitions sur les disques des autres.

Flo Castner ne le sait pas encore, mais elle vient de changer la vie de Bob Dylan. La première chanson de Guthrie qu’il entend lui fera l’effet d’un électrochoc. La deuxième aussi. Et la troisième. Et la quatrième. Et la cent trente-septième. Et les autres. Dylan décide de devenir le plus grand disciple du songwriter de l’Oklahoma dont la guitare tuait les fascistes – de ne chanter que des chansons de lui (ou presque), car tout y est dit, et mieux qu’ailleurs – d’en apprendre le plus possible sur cet homme dont il ne sait rien, pas même s’il est mort ou vivant. Mais on ne s’improvise pas plus grand disciple de qui que ce soit, Jésus, Abraham Lincoln ou Woody Guthrie compris. Il va falloir s’entraîner, répéter les chansons du Monsieur jusqu’à maîtriser parfaitement autant sa diction que son écriture, se renseigner sur lui. Revenu d’un été au Colorado (d’où il s’est fait éjecter pour vol répétés de vinyles, on ne se refait pas), Bob "emprunte" à un ami Bound For Glory, l’autobiographie de son nouveau héro. L’ami en question ne reverra probablement jamais son livre, et l’état obsessionnel du Bob ne va pas en s’arrangeant. Il imite presque à la perfection le ton nasillard de Guthrie, maîtrise plus de 200 de ses chansons sur le bout des doigts, et s’inspire de sa vie pour s’inventer une/des autobiographie/s fantaisiste/s (du genre, je suis né en Oklahoma, j’ai atterri dans un cirque californien à 10 ans, là-bas j’ai appris la guitare avec les plus grands bluesmen, et à 13 ans j’avais déjà bourlingué à travers l’Amérique) qu’il resservira aux intervieweurs dès que l’occasion se présentera.

Flo Castner ne le sait pas encore, mais elle vient de changer la vie de Bob Dylan. La première chanson de Guthrie qu’il entend lui fera l’effet d’un électrochoc. La deuxième aussi. Et la troisième. Et la quatrième. Et la cent trente-septième. Et les autres. Dylan décide de devenir le plus grand disciple du songwriter de l’Oklahoma dont la guitare tuait les fascistes – de ne chanter que des chansons de lui (ou presque), car tout y est dit, et mieux qu’ailleurs – d’en apprendre le plus possible sur cet homme dont il ne sait rien, pas même s’il est mort ou vivant. Mais on ne s’improvise pas plus grand disciple de qui que ce soit, Jésus, Abraham Lincoln ou Woody Guthrie compris. Il va falloir s’entraîner, répéter les chansons du Monsieur jusqu’à maîtriser parfaitement autant sa diction que son écriture, se renseigner sur lui. Revenu d’un été au Colorado (d’où il s’est fait éjecter pour vol répétés de vinyles, on ne se refait pas), Bob "emprunte" à un ami Bound For Glory, l’autobiographie de son nouveau héro. L’ami en question ne reverra probablement jamais son livre, et l’état obsessionnel du Bob ne va pas en s’arrangeant. Il imite presque à la perfection le ton nasillard de Guthrie, maîtrise plus de 200 de ses chansons sur le bout des doigts, et s’inspire de sa vie pour s’inventer une/des autobiographie/s fantaisiste/s (du genre, je suis né en Oklahoma, j’ai atterri dans un cirque californien à 10 ans, là-bas j’ai appris la guitare avec les plus grands bluesmen, et à 13 ans j’avais déjà bourlingué à travers l’Amérique) qu’il resservira aux intervieweurs dès que l’occasion se présentera.

En décembre 1960, il va apprendre où est Woody Guthrie. Rien de bien réjouissant, en fait : le chanteur, âgé de 48 ans, est rongé par la Chorée de Huntington, et passe le plus clair de son temps dans un lit du Greystone Park Hospital, à Morristown, New Jersey. Qu’à cela ne tienne, s’il sait où le trouver, Dylan ira le voir. Et puis le New Jersey, c’est à côté de New York, l’épicentre du revival folk, où il faudrait peut-être songer à se rendre un jour ou l’autre… Alors Bob fait sa valise, se campe sur le bord d’une route, et en bon auto-stoppeur, attend sagement la voiture qui s’arrêtera, prête à le conduire droit vers l’est.

Takin’ New York

Minneapolis-New York, ça représente une quantité relativement faramineuse de molécules de goudron étalée sur un nombre fort respectable de kilomètres. Certes, oui et en effet, mais il en faut plus pour effrayer Bob, qui, tout compte fait, s’avère n’être pas très impressionnable, parce que mis à part la voix de Woody Guthrie et d’une poignée privilégiés tels que Robert Johnson, Ramblin’ Jack Elliott, Odetta ou Joan Baez, il n’y a pas grand chose qui soit capable de l’arrêter en marche ou de le clouer sur place. Or, on a rarement surpris une autoroute chantant des berceuses aux jeunes hommes débraillés qui traînaient à ses côtés. Donc une autoroute n’est pas en mesure d’arrêter Bob Dylan en marche et encore moins de le clouer sur place. CQFD. Au contraire, au contraire… Etrange magnétisme de l’asphalte auquel un jeune imprégné par les contes errants des beatniks ne saurait résister bien longtemps…

Trèves de déblatérations sur les rapports (certes passionnants et assurément trop peu documentés) de Bob Dylan avec les routes américaines, tout cela nous a pris tellement de temps que les voilà déjà, lui et son comparse Fred Underhill, embarqués dans une voiture qui file à toute allure vers Chicago. Il va falloir apprendre à ne plus traînailler et à suivre le rythme, si on ne veut pas perdre notre protagoniste de vue, parce qu’à partir de maintenant, il ne va plus s’arrêter pour vérifier que tout le monde suit. Son escale à Chicago ne sera pas très longue, d’ailleurs : juste le temps d’un échauffement avant d’entamer la Grosse Pomme à pleines dents - une répétition générale avant d’aller rejoindre la scène des chanteurs-qu’on-entend-sur-les-disques. Bob fait son numéro de colportage du verbe guthrien, et puis s’en va... Il y aura encore quelques voitures et quelques villes, et puis, une Pontiac freinera au bord d’une route près de Madison, Wisconsin, et les deux compères (Bob et Fred) ne se feront pas prier pour y monter, parce qu’au mois de janvier, il fait froid sur le bas-côté des routes du Nord-est américain.

New York s’est couvert de blanc pour les accueillir, ce qui tout bien réfléchi n’est guère exceptionnel pour un 24 janvier ; le froid et la neige, pour des gars sortis du Minnesota, ce n’est de toute façon pas insurmontable. Bob sait parfaitement où aller : il est venu pour rencontrer des chanteurs, il lui faut donc se rendre là où les chanteurs sont. Or, à New-York en 1961, les chanteurs sont dans les théâtres de Broadway quand ils chantent dans des comédies musicales, ou dans les clubs de Greenwich Village quand ils chantent du folk. Inutile de préciser que c’est la seconde catégorie de chanteurs que Bob Dylan veut rencontrer (mais précisons-le quand même, sait-on jamais). Alors, il se dirige vers Greenwich Village, prend MacDougal Street, et pousse la porte du Café Wha ? La légende veut qu’il y ait investi la scène le temps de quelques chansons dès son premier soir à New York, et gageons que la légende n’est pour cette fois pas trop loin de la réalité, parce que ce qui est sûr, c’est qu’il sait où il veut aller, et qu’il veut y aller vite.

New York s’est couvert de blanc pour les accueillir, ce qui tout bien réfléchi n’est guère exceptionnel pour un 24 janvier ; le froid et la neige, pour des gars sortis du Minnesota, ce n’est de toute façon pas insurmontable. Bob sait parfaitement où aller : il est venu pour rencontrer des chanteurs, il lui faut donc se rendre là où les chanteurs sont. Or, à New-York en 1961, les chanteurs sont dans les théâtres de Broadway quand ils chantent dans des comédies musicales, ou dans les clubs de Greenwich Village quand ils chantent du folk. Inutile de préciser que c’est la seconde catégorie de chanteurs que Bob Dylan veut rencontrer (mais précisons-le quand même, sait-on jamais). Alors, il se dirige vers Greenwich Village, prend MacDougal Street, et pousse la porte du Café Wha ? La légende veut qu’il y ait investi la scène le temps de quelques chansons dès son premier soir à New York, et gageons que la légende n’est pour cette fois pas trop loin de la réalité, parce que ce qui est sûr, c’est qu’il sait où il veut aller, et qu’il veut y aller vite.

Mais, s’étonne alors le lecteur averti, ce n’était pas plutôt pour rendre visite à Woody Guthrie qu’il avait entrepris ce voyage jusqu’à New-York ? - Oui, oui, en effet. - Mais alors, que diable fabrique-t-il dans un café, où de toute évidence il ne trouvera pas Woody Guthrie, puisque le dit Woody est malade ? – Patience, chaque chose en son temps, il va y aller, voir Woody… Maintenant qu’il s’est fait repéré au Café Wha ? et que le maître de cérémonie, Fred Neil, l’a accepté dans son show diurne, et donc qu’il s’est assuré d’un point de chute où on veut bien de son harmonica, voire de sa guitare, il va foncer. La légende veut même qu’il ait rendu visite à son maître dès le lendemain de son arrivée. Guitare à la main, il prend son rôle de premier disciple très au sérieux, et chante des chansons de Woody Guthrie au chevet de Woody Guthrie, ce qui n’est pas sans déplaire à Woody Guthrie. Rapidement, ils se lient d’amitié, et Bob Dylan, en plus de passer régulièrement ses après-midi en compagnie de Woody Guthrie et de ses amis qui sont, pour beaucoup, de belles pointures du folk (Ramblin’ Jack Elliott ou Pete Seeger ont eux aussi la manie de traîner dans les parages), va également se faire inviter dans la maison familiale du chanteur, où il apprendra l’harmonica à un Arlo encore bien jeune.

Entre deux invitations chez les Guthrie, il faut bien tuer le temps, et accessoirement, manger, dormir, gagner sa vie. Pour ça, il y a les clubs de Greenwich Village ; Bob s’est déjà trouvé une place au Café Wha ? , où il joue avec Fred Neil ou Karen Dalton, mais même si les hamburgers y sont bons et les gens assez généreux pour qu’il s’en sorte, il va vite s’y sentir à l’étroit. Son but, à partir d’aujourd’hui, va être de multiplier les prestations et les rencontres jusqu’à réussir à pénétrer, cercle après cercle, dans les salons où les grands jouent au tarot entre les sets.

Parcourant Greenwich Village de café en café, du Limelight au Lion’s Head en passant par la Mill’s Tavern, il ne met pas longtemps à dénicher la caverne d’Ali-Baba locale – ici, Ali Baba s’appelle Izzy Young et, en guise de caverne, il règne sur un Folklore Centre dont les portes sont ouvertes à qui veut y entrer. Quant aux trésors, ce sont des vieux vinyles, des recueils de textes et de partitions renfermant quelques lambeaux de la mémoire chantée de l’Amérique, et une collection d’instruments permettant de (ré)animer cette matière musicale. Beaucoup plus intéressant que la sympathique pagaille du show de l’après-midi du Café Wha ?, qui se renouvelle trop peu pour que quiconque y assiste tout les jour ne le connaisse rapidement par cœur… Alors que chez Izzy Young, il y a de quoi s’occuper des heures entières dès lors qu’on s’intéresse un tant soit peu au folk, ce qui est, on a cru le comprendre, le cas de Bob, qui va passer des après-midi entiers à écouter la musique et les cours du maître des lieux ou à y chatouiller les guitares. Le Centre a un autre avantage notable pour qui caresse l’ambition de se lier avec tous les musiciens folks dans un rayon de 5 km : avec un nom pareil, par la force des choses, il attire les chanteurs folks. Comme, en plus de ça, Bob Dylan n’est pas homme à laisser filer les occasions quand elles se présentent, il est évident que le premier musicien averti à passer dans le coin alors que lui aussi s’y trouve ne lui échappera pas. Le sort voudra que cela tombe sur Dave Van Ronk, le "Maire de MacDougal Street", guitariste aux trois-quarts irlandais et à la moustache de morse qui présidait alors le show du Gaslight Café – autrement prestigieux et reconnu que le Wha ? . Non content d’énormément influencer Dylan, il va aussi énormément l’aider – non seulement Dylan a réussi, en une dizaine de minutes, à se faire inviter sur la scène du Gaslight où il va vite élire résidence, mais Dave Van Ronk va aussi l’héberger, lui présenter ses amis, et l’aider à trouver d’autres lieux où jouer.

Parcourant Greenwich Village de café en café, du Limelight au Lion’s Head en passant par la Mill’s Tavern, il ne met pas longtemps à dénicher la caverne d’Ali-Baba locale – ici, Ali Baba s’appelle Izzy Young et, en guise de caverne, il règne sur un Folklore Centre dont les portes sont ouvertes à qui veut y entrer. Quant aux trésors, ce sont des vieux vinyles, des recueils de textes et de partitions renfermant quelques lambeaux de la mémoire chantée de l’Amérique, et une collection d’instruments permettant de (ré)animer cette matière musicale. Beaucoup plus intéressant que la sympathique pagaille du show de l’après-midi du Café Wha ?, qui se renouvelle trop peu pour que quiconque y assiste tout les jour ne le connaisse rapidement par cœur… Alors que chez Izzy Young, il y a de quoi s’occuper des heures entières dès lors qu’on s’intéresse un tant soit peu au folk, ce qui est, on a cru le comprendre, le cas de Bob, qui va passer des après-midi entiers à écouter la musique et les cours du maître des lieux ou à y chatouiller les guitares. Le Centre a un autre avantage notable pour qui caresse l’ambition de se lier avec tous les musiciens folks dans un rayon de 5 km : avec un nom pareil, par la force des choses, il attire les chanteurs folks. Comme, en plus de ça, Bob Dylan n’est pas homme à laisser filer les occasions quand elles se présentent, il est évident que le premier musicien averti à passer dans le coin alors que lui aussi s’y trouve ne lui échappera pas. Le sort voudra que cela tombe sur Dave Van Ronk, le "Maire de MacDougal Street", guitariste aux trois-quarts irlandais et à la moustache de morse qui présidait alors le show du Gaslight Café – autrement prestigieux et reconnu que le Wha ? . Non content d’énormément influencer Dylan, il va aussi énormément l’aider – non seulement Dylan a réussi, en une dizaine de minutes, à se faire inviter sur la scène du Gaslight où il va vite élire résidence, mais Dave Van Ronk va aussi l’héberger, lui présenter ses amis, et l’aider à trouver d’autres lieux où jouer.

En à peine un mois, le troubadour débarqué du Minnesota est chez lui à Greenwich (quand on dit qu’il ne perd pas de temps… ), et se retrouve avec une place régulière (et, cette fois, payée par de vrais cachets et plus simplement par le contenu d’un chapeau qui passe dans le public) au Gerde’s Folk City. Déjà, les choses commencent à prendre de l’ampleur : clouer sur place Joan Baez qui passait dans le public en jouant une Chanson Pour Woody ou se retrouver à assurer la première partie de John Lee Hooker deux semaines durant n’est pas donné à tout le monde, et surtout rarement aussi vite. Bref, ça roule plutôt bien pour l’aspirant au titre de successeur de Woody Guthrie, qui, parce qu’il n’est pas assez occupé comme ça, profite du trop-plein culturel de la Grosse Pomme pour colmater les brèches de sa culture à lui. Toujours fasciné par les chansons séculaires et séduit par les topical songs, il épluche les journaux à la recherche de faits-divers adaptables au format guitare-voix, allant chercher l’inspiration loin, très loin : se contenter des nouvelles fraîches serait trop simple, monsieur veut celles des journaux datant de la Guerre de Sécessions et conservés sur microfilms à la bibliothèque. Voici pour les cours d’histoire. La littérature, ensuite. Pour ça, il a trouvé une méthode très pratique, et qui sied à merveille à ses vieilles habitudes d’emprunteur maladif : sans domicile fixe à New York pendant plusieurs mois, il erre entre des appartements d’amis, et, dégourdi comme il est, s’en trouve un doté d’une immense bibliothèque où il peut alterner Thucydide et Gogol avant de dévorer Von Clausewitz, Balzac ou Faulkner.

Mais ce n’est toujours pas assez pour l’infatigable jeune homme, il lui manque encore quelque chose ; alors, il va se débrouiller pour tomber amoureux. Elle s’appelle Suze Rotolo, a deux ans de moins que lui, et n’est pas la première (il y a eu Echo Holstrem au temps, déjà lointain, de Hibbing, et puis Bobby Bleecher, une actrice de Minneapolis qui n’a pas voulu de lui), mais elle va plus que les autres contribuer à façonner sa personnalité artistique (future cathédrale pour l’heure toujours couverte d’échafaudages). Son truc à elle, ce n’est pas tant le folk que la politique, la peinture et le théâtre ; tout un monde encore étranger pour Bob. Or, ce dernier, en plein dans sa phase éponge (j’absorbe, j’absorbe, j’absorbe, pour pouvoir plus tard digérer, remâcher et recracher une belle synthèse à ma sauce), ne demande pas mieux que de découvrir un nouvel univers. Au bras de Suze, il se met à visiter les musées, à traîner avec les militants de gauche, à assister à des répétitions dans des théâtres. Il garde ce qui le marque - par exemple l’écriture de Brecht, qu’il a croisée en la personne de Pirate Jenny pendant une répétition au Théâtre du Lys : rien à voir avec les morceaux des folkloristes américains… et pas moins efficace - on peut donc aussi écrire de cette façon. Reste à comprendre comment, à découvrir les ficelles et à dévoiler les secrets de ces chansons… à essayer d’en écrire à son tour qui auraient la même puissance narrative, sans renier les maîtres folk et leur façon à eux de raconter leurs histoires...

Bound For Glory

- Bob et Suze

Eh oui, Bob Dylan s’approche petit à petit de la fin de la phase éponge, il va bientôt muer (certes, techniquement, une éponge ne mue pas, mais qui a dit que le Dylan se comportait comme une espèce connue ?). Emmagasiner, c’est bien joli, mais si c’est pour ne rien en faire, ça n’a pas un grand intérêt. Bien qu’on n’exige pas d’un interprète qu’il soit aussi auteur de ses chansons, et bien que très peu cumulent alors les deux casquettes (Woody Guthrie effectivement, mais justement, à quoi bon redire en moins bien ce qu’il a déjà dit ?), Bob Dylan va se mettre à écrire – pas par nécessité, pas parce qu’il ne se voit chanter que ses propres mots (que d’ailleurs il oublie parfois de s’attribuer lorsqu’il les joue en public), non, simplement comme ça, parce qu’il en a envie. Let Me Die In My Footsteps ou Song To Woody se fraient un chemin parmi les reprises et les standards de ses concerts, sans se douter qu’elles ne sont que les aînées d’une fratrie qui n’en finira pas de grossir.

Pour l’instant, les labels spécialisés dans le folk ne s’intéressent pourtant pas vraiment à cet énième imitateur de Woody Guthrie, qui ne se débrouille pas plus mal qu’un autre, mais qui n’est, il faut bien l’admettre, pas le seul à se presser sur les scènes des clubs folk… Elektra, Folkways Records et Vanguard le renvoient comme un seul homme derrière sa guitare et sur sa scène étroite. Il est encore un peu tôt, mais plus pour longtemps : son jour ne va pas tarder à venir. Il va même arriver très vite, à la fin de septembre 1961 : d’un coup, le nom de Bob Dylan va se mettre à exister et chez les critiques, et chez les producteurs.

Ce jour-là, Bob Dylan a été recruté par la chanteuse Carolyn Hester, qui doit enregistrer pour Columbia et a besoin d’un harmonica pour l’accompagner. La journée n’a pas trop mal commencé : le New York Times offre à Dylan sa première critique live, et élogieuse en plus. Robert Shelton l’a vu ouvrir pour les Greenbriars Boys au Gerde’s quelques jours plus tôt, et il est tombé sous le charme : " Ressemblant au croisement d’un enfant de chœur et d’un beatnik, M. Dylan a un air de chérubin et une tignasse de cheveux qu’il recouvre en partie d’une casquette de velour noir à la Huckleberry Finn. Ses vêtements auraient peut-être besoin d’être un peu retouchés, mais lorsqu’il s’affaire derrière sa guitare, son harmonica ou son piano et compose de nouvel chanson plus vite qu’il ne peut se les rappeler, il n’y a aucun doute qu’il déborde de talent. […] Même si elle ne plaira pas à tout le monde, sa musique porte le sceau de l’originalité et de l’inspiration, d’autant plus remarquable du fait de sa jeunesse. M. Dylan reste flou à propos de son passé et de son lieu de naissance, mais d’où il vient importe moins que là où il va, et cela semblerait être droit vers le haut."

Ca, c’était pour la reconnaissance critique. Mais revenons à la session d’enregistrement de Carolyn Hester et à l’harmonica de Bob. Le producteur aux manettes ce jour là s’appelle John Hammond, et ce n’est pas n’importe quel producteur : fin limier parmi les fins limiers, son flair aiguisé lui vaut d’être l’un des plus grands dénicheurs et défricheurs de talents de l’ère musicale moderne – avec Billie Holiday, Cab Calloway, Count Basie à son actif, entre autres, il a gagné la confiance aveugle de Columbia, qui ne freine pas ses caprices, même lorsqu’elle ne les comprend pas. Allez savoir pourquoi, John Hammond va justement s’enticher du gars de vingt ans qui tient l’harmonica, et décider de lui offrir les moyens de développer et d’exposer son talent. Bob Dylan chante, Bob Dylan écrit, et le 26 octobre, Bob Dylan est dans le bureau de John Hammond, un contrat posé sous ses yeux incrédules. C’est à peine s’il le lit avant de la signer – on ne pinaille pas en face de M. John Hammond, de Columbia.

Tout d’un coup, il se retrouve de l’autre côté, celui de tous les gens qu’il a admiré et admire encore, avec un disque sur le feu. Mais que mettre sur ce disque ? Parmi les centaines de chansons qu’il a écoutées, aimées, apprises, réarrangées, interprétées, lesquelles choisir pour figurer parmi la petite douzaine qu’il diffusera la premières ? Excellent prétexte pour revisiter tous les albums et toutes les anthologies de folk à sa portée et pour passer des nuits à étudier la manière de chanter et de jouer de ses nombreux mentors… Peut-être est-ce parce qu’il a l’esprit trop occupé par l’échéance de l’enregistrement que son premier concert solo sera catastrophique – toujours est-il que le 4 novembre, il arrive au Carnegie Hall avec trois quarts d’heure de retard et massacre son répertoire devant une petite cinquantaine de personnes. Heureusement pour lui, il aura l’occasion de se rattraper, ne serait-ce que du 20 au 22 novembre, dans un studio de Columbia de la 7e rue.

Les treize élues ont enfin été désignées – onze reprises, deux compositions originales. Armé de sa guitare et de son harmonica, Bob Dylan se contente de jouer ce qu’il a à jouer : tout ce qui est technique d’enregistrement ne l’intéresse pas franchement, il laisse ce boulot aux autres, il a d’ailleurs bien du mal à se servir correctement du micro... Têtu comme une mule, il a aussi une forte tendance à ne pas écouter les critiques et les reproches et à n’en faire qu’à sa tête sans se soucier de corriger ses défauts. A prendre ou à laisser ? Mais John Hammond a décidé de lui faire confiance, il va donc se débrouiller tant bien que mal pour dompter l’indomptable Dylan et obtenir un enregistrement satisfaisant. Comme John Hammond n’est pas n’importe qui, il va même fort bien se débrouiller, et en trois jours, l’album est bouclé, pour la modique somme de 402$ .

Arborant en guise de pochette la photo d’un jeune homme au visage encore poupon, casquette noire sur la tête, veste en peau de mouton sur les épaules et guitare à la main, Bob Dylan se veut un résumé du cheminement musical de celui qui lui donne son nom et un hommage au folk qui l’a nourri pendant trois années très remplies bien plus qu’un manifeste artistique définitif. La plupart des morceaux sont des reprises de classiques du folk et du blues, dont les arrangements sont pour beaucoup "empruntés" à Dave Van Ronk (Bob Dylan est décidément la preuve vivante que si les bons copient, les grands volent), chantés avec une voix élastique et rebondissante, nasillarde et parfois goguenarde. Il y a bien deux compositions originales, mais leurs titres suffisent à les trahir : Talkin’ New York et Song To Woody… En fait d’apport personnel, il s’agit plutôt d’un double hommage à la ville et au chanteur qui l’ont façonné musicalement. Salut élégant d’un jeune homme qui achève de se construire et s’apprête à quitter le cocon familial pour voler de ses propres ailes, Bob Dylan résume l’épopée initiatique du ménestrel qui s’est enfin trouvé, et sait qu’il va désormais quitter le chaleureux mais trop isolé Village où il a achevé de grandir. Le folk et ses nombreux avatars l’ont façonné à leur guise et lui ont pavé le chemin jusqu’au studio. A lui maintenant de façonner le folk et de lui insuffler sa vision et sa poésie – le monde qui s’offre désormais à lui est le sien, uniquement le sien, et il est fascinant dans sa luxuriance de promesses. A la fin de Talkin’ New York, qui raconte son arrivée dans la ville beaucoup mieux et beaucoup plus brièvement que le présent texte, il lance un adieu à New York, et tourne ses pas vers les cieux de l’ouest.

En roue libre

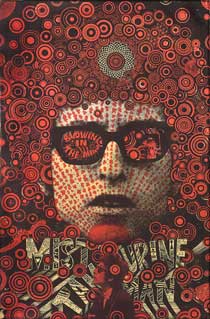

La route sur laquelle il s’apprête à s’engager est encore bien longue et brisée de virages, mais elle est large, et on y voit clair. Il est enfin parvenu au bout du sentier rocailleux et incertain le long duquel il a vaillamment cheminé plusieurs années durant. Pour l’instant, il n’est encore qu’au croisement des deux, à évaluer l’état des lieux et à se préparer à ce nouveau terrain. Bob Dylan sort le 19 mars 1962, et si le visage de son auteur apparaît dans quelques vitrines de disquaires, c’est discrètement et sans réellement s’imposer. Mais il y est, ce qui est déjà beaucoup. Les critiques sont favorables, les ventes modestes. 2500 copies, au vu du prix (tout aussi modeste) de l’enregistrement, ce n’est pas un échec, mais cela n’explique pas à Columbia ce que John Hammond peut bien trouver à ce gamin. Dans les locaux de la maison de disques, on l’appelle encore la "folie de Hammond", et on n’en attend pas grand chose. Hammond, lui, tient à sa réputation, et espère bien que son protégé ne tardera pas à faire ses preuves. Il va falloir s’atteler à la réalisation d’un successeur un peu plus personnel et ambitieux, n’est-ce pas, aussi décide-t-il de programmer une session d’enregistrement le 24 avril - le protégé en question n’en demande pas plus, lui qui ne manque pas de choses à dire et sait déjà fort bien les dire. Tenez, par exemple, une quinzaine de jours plus tôt, il a griffonné deux strophes d’une nouvelle chanson à la table d’un café new-yorkais… Depuis, il y a ajouté une troisième strophe, il l’a appelée Blowin’ In The Wind, et il l’a même apprise à Pete Seeger, qui l’a apparemment bien aimée, puisqu’il l’a jouée sur scène le soir même. Quelques autres comme ça, et l’on devrait pouvoir tirer quelque chose du personnage, très probablement.

En attendant, le personnage alterne concerts – en tête d’affiche maintenant - sur la scène familière du Gerde’s Folk Center, séances d’écritures et sessions d’enregistrement. Il dit au revoir à sa chère Suze, qui a elle aussi envie d’aller de l’avant, et s’est décidée à partir étudier à Pérouse, en Italie, c’est-à-dire loin, très loin de Bob. Il règle quelques formalités administratives, notamment un rapide changement de nom : puisqu’il a signé un contrat sous le nom de Bob Dylan, qui n’avait alors aucune existence officielle, peut-être serait-il intelligent de faire en sorte que ce nom désigne véritable quelqu’un, et, de préférence, lui-même. Le 2 août, Robert Allen Zimmerman perd toute valeur juridique, et se voit irrémédiablement remplacé par un "Bob Dylan" qui décidément ne veut laisser à rien ni personne – pas même à son nom – les moyens de le freiner. Ceci fait, il utilise son tout nouveau nom pour signer un tout nouveau contrat qui confie à M. Albert Grossman, manager réputé de son état, le soin de gérer sa carrière de folksinger prometteur.

Une dernière fois avant longtemps, le folksinger est prometteur (après, les promesses seront tenues et largement dépassées, les pauvres), et le folksinger prend son temps. Le moment est venu où le vent s’arrête et où la brise cesse de souffler, le calme de l’air avant que la tempête ne commence… Et lui, il roule, il roule, satisfaisant une à une les promesses qu’il estime devoir tenir sur son deuxième album, et termine l’année en se faisant inviter à Londres par la BBC.

Le premier voyage de Dylan hors des Etats-Unis ne sera même pas une tournée, non, car lui qui n’a jamais fait autre chose sur une scène qu’interpréter des chansons s’est fait recruté pour jouer le personnage principal de The Madhouse On Castle Street, un feuilleton radio de la BBC. Logé dans un bel hôtel de Londres, très généreusement payé, on attend de lui qu’il entre dans la peau de Lennie, un jeune homme qui s’enferme dans sa chambre et refuse de mettre le nez dehors tant que le monde n’aura pas changé. C’est un peu beaucoup de boulot pour qui n’a aucune expérience théâtrale ; Bob décline le rôle et s’en fait tailler un autre sur mesure, où il n’aura qu’à chanter quelques-unes de ses chansons pour commenter l’action. Cela lui va nettement mieux, et lui laisse le temps de s’immiscer dans la scène folk locale (ça aussi, c’est une habitude tenace) et de visiter Londres en dépit du froid mordant ; il n’en demande pas plus (qui, d’ailleurs, se permettrait de demander plus que trois semaines à Londres aux frais de la reine ?). Il conclura son premier séjour en Europe par un crochet en Italie, avec le vague espoir d’y retrouver Suze. Manque de chance, elle est déjà rentrée à New-York, et Bob en fait autant, et va se reposer un peu. Il a raison, une année éprouvante (derrière laquelle s’en cachent quelques autres non moins agitées) l’attend.

Un an jour pour jour après la première session d’enregistrement, la touche finale est apportée au deuxième opus dylanien ; ce n’est déjà plus John Hammond qui s’occupe de sa folie, mais Tom Wilson qui prend en charge les derniers enregistrements. Entre temps, Bob Dylan a pu rattraper son coup manqué de 61 au Carnegie Hall en donnant un joli concert au Town Hall enregistré par CBS. Pour la première fois, il n’a joué que des chansons à lui, s’éloignant de plus en plus de l’interprète plein de gouaille qu’il était encore un an plus tôt, sans toutefois le renier ; il a simplement remplacé les reprises de Woody Guthrie par un poème-hommage qu’il récite en conclusion de la performance… Au fond, il a toujours les mêmes références, sauf que c’est désormais lui qui choisit les mots, ce qui est une excellente façon de s’imposer artistiquement - a fortiori quand on choisit aussi bien ses mots que lui.

Un an jour pour jour après la première session d’enregistrement, la touche finale est apportée au deuxième opus dylanien ; ce n’est déjà plus John Hammond qui s’occupe de sa folie, mais Tom Wilson qui prend en charge les derniers enregistrements. Entre temps, Bob Dylan a pu rattraper son coup manqué de 61 au Carnegie Hall en donnant un joli concert au Town Hall enregistré par CBS. Pour la première fois, il n’a joué que des chansons à lui, s’éloignant de plus en plus de l’interprète plein de gouaille qu’il était encore un an plus tôt, sans toutefois le renier ; il a simplement remplacé les reprises de Woody Guthrie par un poème-hommage qu’il récite en conclusion de la performance… Au fond, il a toujours les mêmes références, sauf que c’est désormais lui qui choisit les mots, ce qui est une excellente façon de s’imposer artistiquement - a fortiori quand on choisit aussi bien ses mots que lui.

Sur l’album enfin bouclé qui attend sagement d’être publié aussi, c’est lui qui a choisi les mots, ou presque tous. Corrina, Corrina n’est pas de lui, et Honey Just Allow Me One More Chance est une broderie sur le canevas d’une chanson d’Henry Thomas datant de 1927 (et, qui sait, peut-être était-ce juste pour qu’une chanson soit attribuée à Dylan-Thomas, qui méritait au moins ça, pour avoir inspiré à l’artiste son nom de scène). À part ça, et, tout compte fait, ça y compris, c’est du Bob Dylan libéré dans toute sa splendeur, qui fuse dans toutes les directions, tantôt mordant, tantôt poignant ; c’est une voix bondissante qui colporte les observations d’un regard tout aussi perçant dans l’ironie que dans la mélancolie, c’est un festival de tendresse et de cruauté, c’est un drame poétique brechtien en cinq actes et une satire de l’état ambiant, c’est un hymne qui caresse le vent puis une série d’élucubrations brillantes. En quatre mots comme en mille, c’est du grand folk qui sait se montrer débridé tout en restant grave, et dénoncer sans se prendre au sérieux. Le jeune talent prometteur s’est affairé à présenter en 50 minutes autant de ses facettes que possible, et il en a beaucoup, des facettes, notre diamant fou. Non, vraiment, John Hammond n’était pas frappé par la folie, et chaque minute du Freewheelin’ invite à rendre un hommage en bonne et due forme au stylo qu’il a tendu à Robert Zimmerman le jour où il l’a invité à signer un contrat. Même si le succès commercial ne suivra pas immédiatement, Bob Dylan cessera définitivement de passer pour un caprice de producteur le jour où l’album sortira (c’est-à-dire le 27 mai 1963, information complémentaire à l’intention de ceux qui aiment fêter les anniversaires des albums).

I always get lost when I leave the Village...

Avec un tel éventail de personnalités musicales déployé devant lui, Bob n’a que l’embarras du choix de celles qu’il veut développer et approfondir en premier – les autres suivront. Ses antécédents d’adorateur de Woody Guthrie obsédé par le folk et les chansons thématiques autant qu’un contexte socio-politique (ouh ! tout de suite les grands mots !) favorable à l’effervescence militante vont l’aider à trancher ce dilemme… S’il veut jouer avec les copains et les collègues et participer à leurs grands rassemblements, mieux vaut partager leurs centres d’intérêt, et comme en 1963, le centre d’intérêt de la plupart des chanteurs et chanteuses folk est concentré à gauche, particulièrement dans la lutte pour les droits civiques, ce seront Blowin’ In The Wind, Masters of War et Oxford Town qui vont l’emporter sur I Shall Be Free ou Talkin’ World War III Blues, pour l’instant du moins. Ce n’est pas que Bob Dylan se soit réveillé un beau matin en se disant "Tiens ! Cette année, je veux faire chanteur engagé !" ; simplement, le vent qui (c’est lui qui l’a dit, pas moi) aime à souffler les réponses l’a porté dans cette direction, où il a porté beaucoup de musiciens américains durant ces années fastes.

Ceci n’aidant guère à résister au vent, Bob se lie d’amitié (et un peu plus que ça) avec Joan Baez, une des premières à offrir sa belle voix au mouvement contestataire. Joan Baez aime bien Dylan (et un peu plus que ça), qui a bien changé depuis la première fois qu’elle l’a vu jouer, et elle a envie de l’aider ; à une époque où elle est encore – plus pour longtemps – plus célèbre que lui, elle l’invite à la suivre en tournée, reprend ses chansons et vocalise avec lui sur scène, quitte à surprendre son public qui n’est pas encore familiarisé au timbre nasillard et piquant de son compagnon. Il n’y a pas qu’elle, bien sûr ; cela fait déjà un certain temps (hum, un an peut-être, ce qui relativement à la vitesse démentielle à laquelle fonce le monsieur, commence à faire beaucoup) qu’il offre de temps en temps le texte et la partition d’une chanson au magazine Broadside (folk et gaucher). Il fait partie du lot de songwriter et chanteurs qui s’insurgeront contre l’éviction de Pete Seeger, communiste non dissimulé, de l’émission Hootenannysur ABC, et il se montrera inflexible au point de boycotter le show d’Ed Sullivan lorsque celui-ci exigera qu’il chante autre chose que Talkin’ John Birch Paranoid Blues, acerbe charge contre l’hystérie anti-communiste ambiante.

- Bob Dylan et Joan Baez

Cette année-là, il est chez lui lorsqu’il triomphe à Newport en multipliant les duos avec des noms prestigieux (Baez et Seeger, pour changer un peu) ou en entonnant We Shall Overcome en chœur avec ses co-protest singers. Il est chez lui lorsqu’il chante Only A Pawn In Their Game devant un public majoritairement noir à Greenwood, Mississippi. Il est chez lui lorsqu’il participe à l’euphorie militante de la Grande Marche sur Washington du 28 août, vocalisant avec Joan Baez (encore elle) et Dieu de leur côté. Il est tellement chez lui qu’il n’écrit quasiment plus que des chansons graves et révoltées, dénonçant les inégalités et la violence et annonçant l’arrivée à grand pas d’une nouvelle ère. Cela ne le dérange pas outre mesure que Blowin’ In The Wind, qui triomphe dans les charts au début de l’été, ridiculement affublé des arrangements vocaux sirupeux de Peter, Paul & Mary, devienne l’hymne du mouvement et de la contestation. Cet été de militantisme musical fébrile, durant lequel il enregistre son troisième album, est l’été de l’avènement pour le chanteur, qui se retrouve propulsé vers les sommets par son adhésion aux causes en vue, par le soutien de Joan Baez et par la multitude de reprises de ses chansons qui prolifèrent à une cadence vertigineuse. A partir de septembre, il n’a plus besoin de Joan Baez pour rassembler les foules à ses concerts, il est promu "porte-parole d’une génération" dont il n’a pourtant repris les revendications que pendant quelques mois et au nom de laquelle il n’a jamais prétendu s’exprimer, et tout ce cirque commence à le fatiguer sérieusement.

La mort brutale de Kennedy fin novembre va mettre un peu de plomb dans l’aile de l’optimisme de la jeunesse soulevée – le même jour, Bob Dylan donne un concert dans l’Etat de New York, et se rend compte qu’il ne se sent franchement plus chez lui au milieu de cette frénésie de revendications, de contestations et de protestations. Le soir de décembre où l’Emergency Civil Liberty Committee lui remet le prix Tom Paine pour l’ensemble de son œuvre, il tourne le dos à ceux qui comptaient sur lui pour chanter tout haut ce qu’eux se disaient tout bas, et balafre soigneusement son image de gentil chanteur révolté en proclamant qu’il pense qu’il y a quelque chose de chacun, lui y compris, chez l’assassin de John Kennedy et qu’il trouve la politique insignifiante.

The Time They Are A-Changin’ et sa pochette sombre et arrogante concluent cette année tourbillonante avec un peu de retard : il est publié en janvier 1964. L’album de folk contestataire par excellence ? Ou une réflexion désabusée sur un mouvement qui se nourrit de lui-même ? Car certes, les temps changent… Mais l’album s’ouvre avec le fatalisme de la chanson éponyme, qui prophétise la venue à grands pas d’un changement inéluctable, prêt à engloutir tout ce et tous ceux qui oseront se mettre en travers de son chemin – peut-on vraiment parler d’hymne au mouvement, quand ce mouvement est présenté sous un jour si menaçant et implacable, quand il dépasse d’aussi haut le petit monde des humains sur la tête desquels il assène des coups violents, quand il préfère les atours du destin et de la fatalité à ceux de l’euphorie collective d’une jeunesse qui prend en main son avenir ?

The Time They Are A-Changin’ et sa pochette sombre et arrogante concluent cette année tourbillonante avec un peu de retard : il est publié en janvier 1964. L’album de folk contestataire par excellence ? Ou une réflexion désabusée sur un mouvement qui se nourrit de lui-même ? Car certes, les temps changent… Mais l’album s’ouvre avec le fatalisme de la chanson éponyme, qui prophétise la venue à grands pas d’un changement inéluctable, prêt à engloutir tout ce et tous ceux qui oseront se mettre en travers de son chemin – peut-on vraiment parler d’hymne au mouvement, quand ce mouvement est présenté sous un jour si menaçant et implacable, quand il dépasse d’aussi haut le petit monde des humains sur la tête desquels il assène des coups violents, quand il préfère les atours du destin et de la fatalité à ceux de l’euphorie collective d’une jeunesse qui prend en main son avenir ?

Navigant entre ballades amoureuses désabusées (One Too Many Mornings, Spanish Boots Of Spanish Leather) et complaintes désillusionnées sur l’état de l’Amérique (où les gens ne sont que des pions insignifiants dans le jeu des puissants, où les fermiers sans-le-sou tuent leur famille avant de se suicider pendant que la jeunesse dorée s’amuse à malmener les noirs, bien consciente qu’elle ne risque rien, où le travail s’enfuit vers le Sud en livrant les ouvriers à eux-mêmes, et où Dieu n’est plus qu’un moyen comme un autre de justifier la guerre), il ne voit de salut que dans l’avènement d’une nouvelle ère, qui devrait arriver, implacable et impitoyable, amenée par un navire brisant les eaux. Un peu trop sombre et résigné, pour un manifeste supposé motiver les foules – au contraire, les dix chansons incitent à mener sa vie tant bien que mal, et à attendre que les choses s’arrangent d’elles-mêmes, plutôt qu’à s’épuiser en bataillant pour des causes perdues. Le quatrième album de Dylan donne raison à ceux qui veulent changer l’Amérique, invitent ceux que les injustices révoltent à se dresser et leur donne une idée de l’étendue du chantier… mais c’est aussi le chant d’adieu aux troupes militantes de quelqu’un qui ne se sent pas la force de continuer dans cette voie, et préfère poursuivre son chemin en s’aventurant dans des régions peut-être plus futiles, mais où il se sent bien plus utile. Le revoilà qui conclue sur des adieux (Restless Farewell, oiu la chanson qui résume Dylan ?) et s’en excuse presque, incapable pourtant de s’arrêter : " Et puisque mes pieds sont désormais rapides, et se dirigent loin du passé, je dis adieu et prends la route…"

I was so much older then, I’m younger than that now

Les adieux étant faits, Bob Dylan peut passer à autre chose, de préférence plus léger et distrayant. Il décide d’entamer 1964 en se changeant les idées et en s’aérant l’esprit loin, aussi loin que possible de New York, de Washington, et de tout ces gens qui veulent que le monde change et surtout que ce soit lui qui se charge de le changer, alors qu’il n’en a vraiment, mais vraiment, pas du tout envie. En février, il se lance dans un road-trip à la Kerouac : sautant dans une voiture avec trois compagnons (Paul Clayton, Victor Maymudes et Pete Karman pour ne pas les nommer), il se donne trois semaines pour traverser les Etats Unis d’Est en Ouest, en passant par la Nouvelle Orléans. Les longues étapes passées sur le siège arrière aux côtés d’une machine à écrire lui laissent tout le loisir de couvrir des pages et des pages de mots - poésie, écriture automatique, textes de chansons (un Homme au Tambourin prendra forme au cours de ce voyage, fabriqué à partir de morceaux de souvenir du Mardi-Gras en Louisiane). Il en profite également pour réactualiser sa culture musicale en écoutant assidûment la radio (pour ça aussi, la voiture est un lieu privilégié). En trois semaines de Top 50 colonisé par les Beatles, il a eu le temps d’apprécier à leur juste valeur et d’apprendre par cœur les chansons de ses Fabuleux rivaux britanniques.

Les adieux étant faits, Bob Dylan peut passer à autre chose, de préférence plus léger et distrayant. Il décide d’entamer 1964 en se changeant les idées et en s’aérant l’esprit loin, aussi loin que possible de New York, de Washington, et de tout ces gens qui veulent que le monde change et surtout que ce soit lui qui se charge de le changer, alors qu’il n’en a vraiment, mais vraiment, pas du tout envie. En février, il se lance dans un road-trip à la Kerouac : sautant dans une voiture avec trois compagnons (Paul Clayton, Victor Maymudes et Pete Karman pour ne pas les nommer), il se donne trois semaines pour traverser les Etats Unis d’Est en Ouest, en passant par la Nouvelle Orléans. Les longues étapes passées sur le siège arrière aux côtés d’une machine à écrire lui laissent tout le loisir de couvrir des pages et des pages de mots - poésie, écriture automatique, textes de chansons (un Homme au Tambourin prendra forme au cours de ce voyage, fabriqué à partir de morceaux de souvenir du Mardi-Gras en Louisiane). Il en profite également pour réactualiser sa culture musicale en écoutant assidûment la radio (pour ça aussi, la voiture est un lieu privilégié). En trois semaines de Top 50 colonisé par les Beatles, il a eu le temps d’apprécier à leur juste valeur et d’apprendre par cœur les chansons de ses Fabuleux rivaux britanniques.

De retour chez lui, il lui reste à trier les kilomètres d’encre qu’il a couchés sur le papier et à divorcer définitivement d’avec le folk tel qu’il le concevait jusqu’à… il y a six mois. Pour ce faire, il met un point final à sa relation avec Suze (qui battait de l’aile depuis un certain temps, Joan Baez n’y étant pas pour rien), et s’offre une guitare électrique. Puis il s’envole en tournée à travers l’Europe. Les Anglais notamment - et pas seulement les Beatles qui ont déjà usé The Freewheelin’ jusqu’à la corde - l’attendent avec impatience et lui réservent un accueil à mi-chemin entre le triomphe général et l’hystérie collective. Un concert complet au Royal Albert Hall, un télégramme de John Lennon qui demande à le rencontrer, des hordes de fans en délire, un renouvellement de garde-robe sur Carnaby Street, des expériences hallucinogènes plus poussées que le cannabis et l’alcool dont il s’était plus ou moins contenté jusque-là, du temps passé à Paris avec Hugues Aufray (traducteur et diffuseur attitré du troubadour américain en terrain gaulois), puis à Berlin et jusqu’en Grèce avec Nico à qui il laisse la chanson I’ll Keep It With Mine en souvenir... Il est loin, le temps des campagnes pour les droits civiques au fin fond du sud américain, loin le chanteur concerné par les inégalités, loin les chemises ternes et les jeans inusables...

Bien décidé à révéler son "autre côté" au monde, Bob Dylan à peine rentré en Amérique s’empresse de réserver un studio chez Columbia pour y enregistrer un nouvel album digne de servir de contrepoids léger à la gravité de son précédent opus. Ce sera l’affaire de quelques heures, durant lesquelles il va enregistrer, toujours sous la houlette de Tom Wilson, onze chansons tout sauf protestataires : le temps est venu pour I Shall Be Free de prendre sa revanche, et l’on entend Bob rire à plusieurs reprises le long de l’album. I Shall Be Free a d’ailleurs un petit frère à sa mesure sur cet album (No. 10, on reste sans nouvelles des 8 autres). Dans l’ensemble déluré et débridé à l’extrême, Another Side of Bob Dylan déploie des trésors d’invention pour s’amuser, pour jongler avec les mots, pour broder des situations invraisemblables et proprement délirantes, pour pousser la syntaxe et le sens au bord de la rupture. Si l’on excepte Chimes Of Freedom, qui annonce le virage métaphorique et symbolique qui ne va pas tarder à se faire sentir dans les textes, et la cruelle Ballad In Plain D, retour amer sur sa rupture d’avec Suze qui ne sera jamais joué en concert, le ton est à la légèreté insolente et l’insouciance, ce qui est probablement le meilleur moyen de retomber un peu sur terre après les deux années folles que le chanteur vient de vivre. L’objet, qui recèle son lot de pépites, sort le 8 août 1964, peu après que son auteur l’eut présenté à Newport lors d’une prestation nettement moins appréciée que celles de l’année précédente.

Il en vend moins que les précédents, mais il s’en fout. II se retire à Woodstock, où son manager Albert Grossman a la gentillesse de lui prêter une chambre de sa maison. Il reprend son souffle, continue à noircir des montagnes de papier et à rendre des visites nocturnes à sa machine à écrire. Il sortira tout de même le nez de son refuge fin août, lorsqu’on l’appelle pour lui dire que, les Beatles étant de passage à New-York, il va enfin pouvoir les rencontrer. Ce qu’il s’est passé ce jour-là n’est un secret pour personne : histoire de détendre l’atmosphère, Dylan présente Marie Jeanne aux Fab Four, qui n’ont jamais rien respiré de tel et s’en sortiront tout retournés. Paul McCartney, entre deux fou rires, est persuadé d’avoir trouvé le sens de la vie ("Il y a sept niveaux."), et, de retour en Angleterre, les Beatles vont accoucher de Help ! puis de Rubber Soul. À partir de là, les Anglais et l’Américain vont s’influencer mutuellement et évoluer –pas seulement, mais en tout cas en partie- dans un jeu d’émulation réciproque. Coincé dans ce monde qui, comme il l’avait prévu en janvier de la même année, est en train de changer, et de changer vite, Dylan est bien conscient que sa musique va devoir suivre, et changer elle aussi. Cela ne fait même pas un an que The Times They Are a-Changin’ est sorti, et pourtant cet album semble appartenir à un autre temps, un temps où le rock des Beatles n’avait pas encore explosé et imprégné le monde d’une folie douce et dansante, où les Animals n’avaient pas encore électrifié la Maison du Soleil Levant, et où M. Bob Dylan ne possédait pas de guitare électrique. C’est évident, il va falloir suivre et évoluer, ou rester en arrière, relégué à 23 ans sur le comptoir des vieux chanteurs. Mais comment ?

No Limit

"Comment ?" Tsss. Depuis quand une question aussi triviale est-elle capable d’arrêter Bob Dylan, l’homme que rien ne ralentit jamais dès qu’il a une idée (même floue) en tête ? Bob Dylan ne se demande pas "comment ?". Il fait, c’est tout. En l’occurrence, l’équation n’est même pas difficile à résoudre : les Anglais ont ressuscité le rock. La fée Électricité est revenue répandre sa fièvre. Ceux qui reprennent du folk sans prendre le temps de débrancher leurs guitares s’en sortent bien. Tout pape du folk désirant subsister n’a donc qu’une seule chose à faire : électrifier son folk. Bob Dylan fait du folk et Bob Dylan ne veut pas s’éteindre : Bob Dylan va donc se brancher. Ce n’est pas plus compliqué que ça. En janvier 1965, il s’approprie une nouvelle fois un studio de Columbia, redemande Tom Wilson aux manettes, et, parce qu’il ne peut pas faire de l’électricité tout seul, il recrute un groupe – Al Gorgoni, Kenneth Rankin et Bruce Langhorne pour les guitares, Paul Griffin pour le piano, Jospeh Macho Jr. Et William E. Lee pour les basses, et Bobby Gregg pour la batterie. Quant à la matière, il en a, il a passé l’année à fumer et à boire en tambourinant sur les touches de sa machine à écrire, construisant des monuments de poésie surréaliste et métaphorique, beaucoup plus élliptiques et durs à décrypter que tout ce qu’il avait pu écrire auparavant, qui s’appellent It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding), Gates Of Eden ou If You Gotta Go, Go Now.

Mais comme les premières tentatives de Bob Dylan et Tom Wilson pour apprivoiser les volts et les ampères ne se sont pas révélées très fructueuses (un House Of The Rising Sun acoustique doublé d’instrumentation rock’n’roll pas franchement réussi), les deux compères décident de commencer doucement. La première session, le 13 janvier 1965, se fera sans le groupe, sans les volts et sans les ampères. Ils enregistrent dix chansons, qui seront presque toutes rejetées de l’album final – il faut bien s’échauffer.

Le lendemain, les choses sérieuses commencent, puisque pour la première fois ou presque, Dylan a un groupe à gérer. Et pour tout dire, il ne le gère pas très bien : toujours aussi indiscipliné, il a une forte tendance à se mettre à jouer une chanson sans prévenir et à laisser le groupe se débrouiller pour suivre sans donner la moindre indication. Ca aurait pu donner un résultat monstrueusement bordélique, mais, miraculeusement, ça marche : le groupe suit, plutôt bien que mal, les divagations et les caprices du chanteurs, et la première chanson, Maggie’s Farm, ne nécessitera qu’une seule prise. Il ne faudra qu’un jour de plus pour achever l’enregistrement de Bringing It All Back Home, cinquième album de Dylan en trois ans (il est toujours bon de rappeler le rythme effréné auquel le bonhomme travaille et évolue, afin de donner un peu le tournis au lecteur et de perturber sa perception du temps qui passe). Une face électrique, qui démarre en trombe avec le surréalisme de Subterranean Homesick Blues, une face acoustique comprenant notamment un morceau de bravoure de sept minutes de textes, It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding), et le tour est joué.

L’album sort le 22 mars, et, preuve que Bob Dylan a vu juste, dépasse en chiffre de ventes tout ses précédents. Un mois plus tard, le chanteur au sommet de sa popularité atterrit en Angleterre, suivi par la caméra de D. A. Pennebaker qui a gagné le droit de réaliser un documentaire sur la tournée avec, en supplément, un petit clip pour le single Subterranean Homesick Blues – les deux ont, au passage, été réédités cette année, le documentaire en DVD, le clip en flip-book, le tout dans un beau coffret intitulé Don’t Look Back (comme le documentaire, ce qui est surprenant !). Peut-être pour ne pas se passer d’une présence désormais familière, peut-être parce qu’elle l’avait demandé, Bob Dylan a amené Joan Baez avec lui. Sans doute espère-t-elle que, maintenant qu’il est plus célèbre qu’elle, il lui rendra la monnaie de sa pièce et la laissera monter sur scène pour la présenter à l’Angleterre. Mais il n’en fera rien. C’est sa tournée, c’est son triomphe, il ne veut pas les partager et, même si Dylan joue encore de la guitare acoustique sur scène, Joan Baez restera en coulisse, avec son folk d’un autre âge... Il ne le lui a pas encore dit, et il ne l’a pas encore dit à sa guitare acoustique non plus, mais il va falloir qu’elles se préparent car, fidèle à lui-même, leur cher Bob ne va pas tarder à leur faire ses adieux, et à leur tourner le dos.

Répondre à cet article

Suivre les commentaires : |

|